会社設立を総合サポート

代表 司法書士 仁井 勝之

京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターのサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。F&Partnersグループの代表、司法書士の仁井と申します。

私たちは、京都・大阪・滋賀を中心とした関西圏の会社設立をサポートしております。

京都府内はもちろんのこと、他の関西圏の皆様のご相談も受付けておりますのでどうぞ安心してご連絡下さい。

毎月、京都・大阪・滋賀を中心とした多数の会社設立相談を受けております。ご自身で手続きをするよりも、ずっと早く安心して手続き申請ができます。私たちは、地元京都で会社を立ち上げて頑張る皆様を応援します!

登記手続は司法書士法人F&Partners、助成金や給与計算サポートはF&Partners社会保険労務士事務所、許認可は行政書士法人F&Partners・・・・F&Partnersグループの事務所があらゆる方面から皆様をお支えする体制がございます。

京都・大阪・滋賀の会社設立はお任せ下さい!

ご自身で会社設立をお考えの方は、ぜひ当センターに依頼した場合と、ご自身で会社設立をした場合との費用総額を比較してみてください。※なお、当センターで、グループ内のF&Partners社会保険労務士事務所の助成金無料診断を受けることができます。

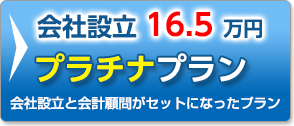

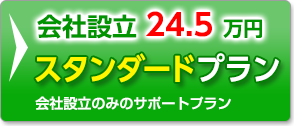

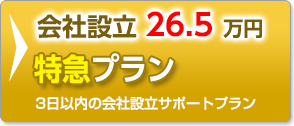

京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターのお得なサービス

F&Partnersでは、会社設立を丸ごとご依頼されても、ご自身で会社設立をするのとほぼ同額で会社を設立することができます。また、手続き代行だけでなく、資金調達から会社設立後の社会保険手続も一括して行っております。起業に必要なサポートを全てお任せください! 起業をお考えの方は、是非、京都・大阪・滋賀会社設立サポートセンターへ!

- 登記申請・・・司法書士法人F&Partners

- 助成金・給与計算・・・F&Partners社会保険労務士事務所

![]()